はじめに:「比例と何が違うの?」という第一の壁

中1で比例・反比例を学んだ後、次に出てくるのが「一次関数」。

このとき生徒がよく言うのが、

「y = ax なら比例でしょ?

y = ax + b は…何が違うの?」

ここでのつまずきを防ぐには、比例との「つながり」と「ちがい」の両方を視覚的に伝えることが大切です。

👉 本記事は 中学数学「関数」まとめ の一部です。比例・反比例・一次関数を体系的に整理した一覧はこちらから。

ポイント①:「y = ax + b」は原点を通らない(b≠0のとき)

まず押さえるべきは、

一次関数→比例の仲間だけど、スタートがズレてる

という位置づけ。

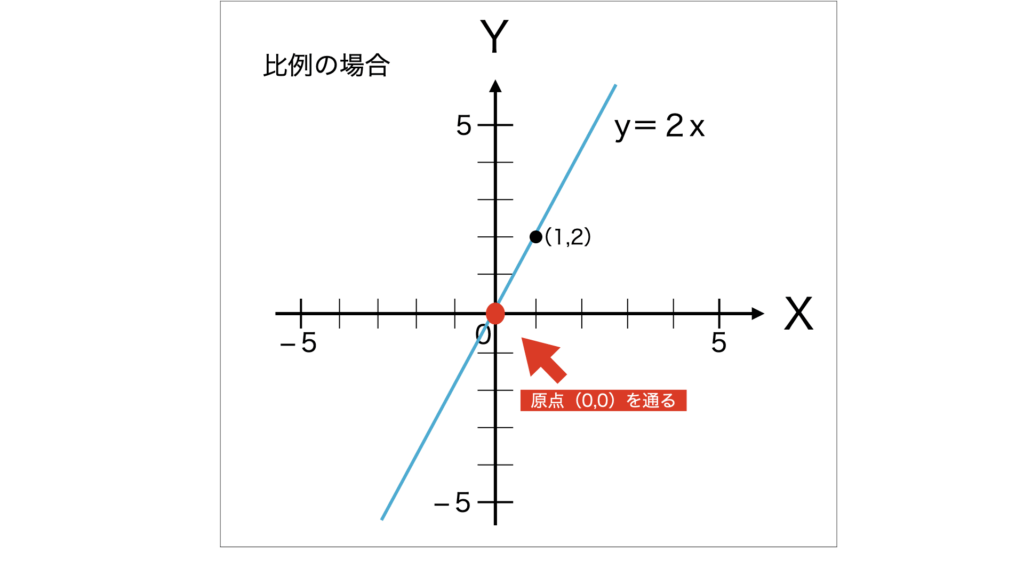

比例(y = ax)は常に原点(0,0)を通りますが、

一次関数(y = ax + b)は「スタート地点がy軸のどこか」にズレているだけです。

・y = 2x(比例)→ 原点からスタート、傾き一定

・y = 2x + 3(一次関数)→ 傾きは同じ、でもy軸では3から始まる

→ グラフの形はどちらも直線。ただし通る場所が違う。(x=0の時のyの値が違う)

比例では「xを2倍にするとyも2倍、xを3倍にするとyも3倍」という“倍々関係”が成り立ちます。

しかし、一次関数はスタートがずれている(+bがある)ため、この関係は成り立ちません。

例:

- y = 2x(比例)では、x=3→y=6、x=6→y=12 と、xが2倍になるとyも2倍。

- y = 2x + 3(一次関数)では、x=3→y=9、x=6→y=15 と、xが2倍になってもyは2倍にならない。

👉 つまり「一次関数は直線ではあるけれど、比例のように“倍々関係”を持つわけではない」というのが最大の違いです。

ポイント②:bの正体は「スタート地点の高さ」

bは、y軸とぶつかる高さ(y切片)を表します。

- y = 2x + 3 → y軸の「3」の位置からスタート

- y = -x – 4 → y軸の「−4」からスタートして、右下がりに進む

この「+b」のおかげで、どんな場所からでもスタートできる関数が作れるようになります。

つまり一次関数とは、比例に「自由なスタート地点」を加えたバージョンなんです。

ポイント③:「直線だけど原点を通るとは限らない」がカギ

生徒には「比例との最大のちがい」をこう伝えると分かりやすいです。

- 比例:原点を通る直線

- 一次関数:原点を通らないかもしれない直線

グラフがまっすぐならどちらも「直線の関数」ですが、

原点を通るかどうかが、比例と一次関数の分かれ道です。

まとめ:「比例+b」=一次関数という広がり

比例のようにまっすぐ進むけれど、bの値によってスタート地点がズレる。

それが一次関数です。

「比例をちょっと広げたもの」として一次関数を見せておくと、

生徒は「知らない世界」ではなく「続きの世界」として安心して入っていけます。

👉 本記事は 中学数学「関数」まとめ の一部です。比例・反比例・一次関数を体系的に整理した一覧はこちらから。

コメント